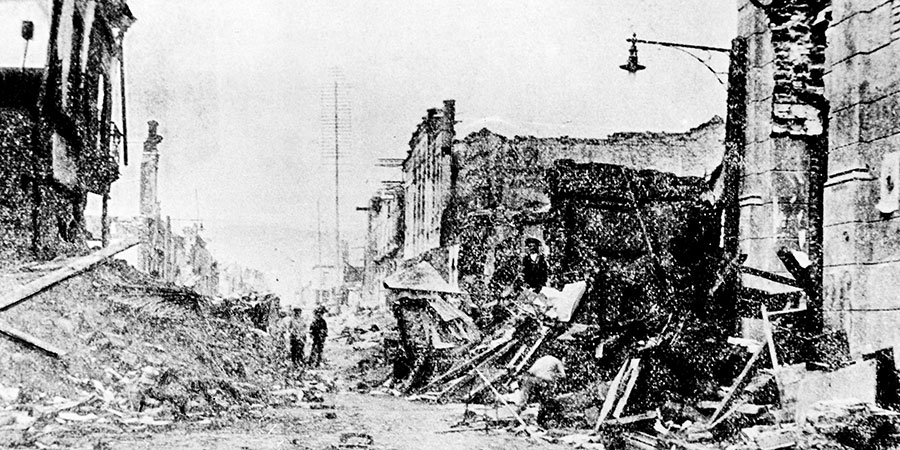

La ruina de las ciudades de Concepción y Talcahuano es la más completa que puede imaginarse, habiendo solo quedado en la primera una casa para servir de asilo a sus habitantes, pero en la segunda, ni vestigios siquiera de ningún edificio. Cuando el mar volvió a su ordinario nivel los habitantes que al principio de la inundación se habían subido a las colinas cercanas, volvieron al sitio en que estuvo la ciudad, ocupándose durante muchos días en desenterrar los restos de sus propiedades (Carta anónima. Valparaíso, 4 de marzo de 1835”, en Gaceta de Madrid. Madrid, 25 de julio de 1835).

A las once y media del día 20 de febrero de 1835, una fuerte conmoción, que tuvo su epicentro en el mar y alcanzó una duración máxima de cuatro minutos, sacudió a las poblaciones comprendidas entre Coquimbo y Chiloé, lo que equivale a una distancia de 1570 kilómetros de norte a sur. Este fenómeno geológico, conocido históricamente como “la ruina”, se concentró en la región de Concepción y trajo como consecuencia la formación de un tsunami que –según el naturalista inglés Charles Darwin en su condición de testigo ocular– arrasó la costa y unos setenta pueblos y caletas de pescadores que allí se ubicaban.

Varias personas que atestiguaron que esa mañana el cielo estaba claro y sin nubes cuando se sintió la primera sacudida “ligera en un principio, pero que aumentó con rapidez” (Fitzroy, Robert. Viajes del Adventure y el Beagle: diario).

Ciertamente,

«La fuerza del movimiento creció durante cerca de un minuto y medio. Durante ese tiempo observé dos hileras de álamos que se doblaban como cañas, a pesar de que en una altura de tres pies su diámetro no era inferior a 15 pulgadas. Entonces durante el intervalo de aproximadamente tres segundos el temblor pareció disminuir, y en menos de dos segundos se volvió tan violento que la tierra se asemejaba a un mar agitado» ( Dumont D’Urville, Jules. Voyage au Pole Sud et dans l’Océanie sur les corvettes L’ Astrolabe et la Zélée. Histoire du voyage).

Según una nota del intendente de Concepción, Ramón Boza, este terremoto barrió con esta última ciudad, ya que: “no hay templo, ni casa pública, una particular, un solo cuarto; todo ha concluido: la ruina es completa” (El Araucano. Santiago, 27 de febrero de 1835). De acuerdo a este breve comunicado, podemos decir que aquella villa resultó totalmente destruida no solo por el seísmo, sino también por los numerosos incendios que se iniciaron en las cocinas de las casas con las maderas y cañas que cayeron de los tejados a causa del remezón. Asimismo, la violenta conmoción arrasó la mayoría de los muros y techumbres, incluso los de la propia Catedral cuyas murallas “eran de cuatro pies de espesor, sostenidas por grandes contrafuertes, y construidos de buen ladrillo y argamasa” (Fitzroy, Robert. Viajes del Adventure y el Beagle: diario).

En este contexto, el gobierno designó a una comisión de expertos para valorar los daños que habían sufrido las edificaciones de Concepción, con el fin de evaluar la posibilidad de trasladar la ciudad. De esta manera, el informe levantado por los ingenieros Ambrosio Lozier, Simón Rodríguez y Juan José Arteaga, fue lapidario al concluir que “no quedó un solo edificio ileso” (Informe presentado por don Ambrosio Lozier, Simón Rodríguez y Juan José Arteaga a la Intendencia de la provincia para reconocer la ciudad de Concepción y sus cercanías después del terremoto del 20 de febrero de 1835. Concepción, 13 de agosto de 1835).

A pesar de lo destructivo que resultó ser este terremoto en el plano material, las primeras informaciones solo dieron cuenta de cincuenta y cuatro fallecidos. No obstante, según el intendente Ramón Boza, otros setenta y ocho penquistas habrían resultado gravemente heridos por el peso de los escombros y –de acuerdo a su observación– “probablemente morirán” (Informe oficial del intendente de la Concepción Ramón Boza sobre el terremoto del 20 de febrero de 1835”, en El Mercurio de Valparaíso. Valparaíso, 20 de marzo de 1835). Por lo tanto, el número de víctimas mortales solo en esta ciudad bien pudo superar las ciento veinte personas. Ahora, los sobrevivientes, en medio de esta aflicción y de las incesantes réplicas –computadas en más de trescientas hasta el día 4 de marzo– huyeron a la cima del cerro Caracol, un montículo de “100 metros de altura” ubicado a unos quinientos metros al SE del centro de la ciudad (Risopatrón, Luis. Diccionario geográfico de Chile).

En este difícil momento, los atribulados penquistas se consolaban imaginando que la opulenta capital del país también había sido reducida a escombros; sin embargo, el inglés Alexander Caldcleugh, que vivió el fenómeno en Santiago, refirió que en esta ciudad: “la primera oscilación, suave y acompañada de poco ruido, fue la precursora de dos ondulaciones sucesivas extremadamente violentas”, que solo provocaron que “las pequeñas acequias que corren por las calles se detuvieran y rebosaran sobre sus bordes” (Caldcleugh, Alexander. Noticia del gran terremoto acaecido en Chile el 20 de febrero de 1835, en El Araucano. Santiago, 27 de enero de 1837).

Ahora bien, según se supo más tarde, en las localidades costeras próximas a Concepción –como Talcahuano, Arauco, Tomé y Constitución–, la totalidad de las construcciones sólidas también se vinieron al suelo, y luego fueron arrasadas por el avance del mar. Sobre este tsunami, tanto los testigos como los informes oficiales concuerdan en indicar que aproximadamente a la media hora del seísmo, esto es sobre las 12 horas del día, y cuando la mayoría de la población ya se había refugiado en las alturas cercanas, el mar se recogió y regresó en tres olas sucesivas destruyendo todo lo que se encontraba a su paso. A continuación reproduciremos la descripción redactada por el capitán Fitzroy, ya que nos brinda algunos pormenores concretos sobre este último fenómeno:

«Habiéndose retirado el mar tanto, que todos los navíos al ancla, incluso aquellos que habían estado situado en 7 brazas de agua, encallaron, y cada roca y banco de arena en la bahía se hizo visible, una enorme ola se vio abrirse paso a través del pasaje occidental que separa la isla Quiriquina del continente. Este estupendo oleaje pasó con rapidez a lo largo del margen occidental de la bahía de Concepción, barriendo toda cosa movible de las costas escarpadas dentro de 30 pies (verticalmente) del nivel de la pleamar. Rompió con fragor, y volteó los buques como si hubieran sido botes ligeros, inundó la mayor parte de la ciudad, y luego se precipitó con tal violencia que cada objeto movible que el terremoto había enterrado bajo los montones de ruinas fue arrastrado al mar. En pocos minutos los navíos encallaron de nuevo, y se vio que se acercaba una segunda gran ola, con más ruido e impetuosidad que la primera […] El mar volvió a descender, dragando cantidades de maderaje y los materiales de las casas más ligeros, y dejando los buques encallados. Después de algunos minutos de suspenso desagradable, se observó una tercera marejada enorme entre la Quiriquina y tierra firme, aparentemente más grande que cualquiera de las dos anteriores» (Fitzroy, Robert. Viajes del Adventure y el Beagle: diario).

Por otra parte, al dirigir nuestra mirada hacia las localidades del interior de las provincias afectadas, encontramos escenas igualmente desoladoras. Por ejemplo, Claudio Gay refirió que la ciudad de Talca quedó “casi enteramente” destruida, ya que los templos y la iglesia parroquial se derrumbaron íntegramente (Carta de Claudio Gay a Françoise Arago. Los Andes, 18 de diciembre de 1837”, en Feliú Cruz, Guillermo y Stuardo, Carlos (comps.). Correspondencia de Claudio Gay). Otros autores refirieron que más al sur, específicamente la ciudad de Chillán, corrió similar suerte al ver reducida a escombros “356 casas de muralla y nueve edificios públicos” (Muñoz, Reinaldo. Chillan: sus fundaciones y destrucciones. 1580-1835).

La desgracia que experimentó esta última población, y que se vio incrementada por un temporal de agua, viento y granizo que duró seis días, obligó a sus habitantes a debatir el traslado de la villa. Ahora, y según los apuntes de Ignacio Domeyko: “basándose en la convicción de que los terremotos se repiten en los mismos lugares, no se permitió erigir sobre las ruinas” (Domeyko, Ignacio. Mis viajes: memorias de un exiliado). Es por ello que el gobierno otorgó amplias facilidades para que los vecinos que “voluntariamente” quisieran fijar su residencia en la nueva ubicación, lo hiciesen conservando una extensión de terreno similar y en igual situación que la que poseían en la antigua urbe. Así, la población de “Chillán Nuevo”, comenzó lentamente a reconstruirse sobre un área de doscientas cuadras distante a tres kilómetros al norte de la arruinada ciudad, la que a partir de ese momento sería conocida como “Chillán Viejo”.

En esta ocasión, y al igual que ocurrió con el paroxismo de mayo de 1751, la población del archipiélago Juan Fernández también fue arrasada por el tsunami. A este respecto, el gobernador de la villa Thomas Sutcliffe dio cuenta de lo siguiente:

«El mar comenzó a retroceder con mucha velocidad hasta el punto de dejar en seco la mayor parte de la bahía –aproximadamente de trescientos metros– […] Entonces la tierra comenzó a sacudirse violentamente, oímos una tremenda explosión, y el mar se retiró en inmensas olas […] Los soldados apenas tuvieron tiempo para tomar sus armas antes de que la ciudad, literalmente, quedara cubierta por el agua, luego, el mar volvió a retroceder, llevándose las casas, los árboles el ganado y también a varios hombres y mujeres, dejando solo el almacén, la cárcel y la iglesia en pie» (Sutcliffe, Thomas. The Earthquake of Juan Fernández, as it occurred in the year 1835).

Las consecuencias de la catástrofe en aquellas islas causaron un gran impacto mediático, al punto que algunos periódicos europeos publicaron la noticia de que: “el archipiélago entero había desaparecido en el fondo del mar”, por causa de este proceso geológico combinado.

La preocupación de las autoridades se tradujo en una serie de medidas destinadas a paliar la precaria situación. Es por ello que en marzo de 1835 la Comisión de Hacienda del Congreso aprobó un proyecto de ley que destinó $30.000 a la reconstrucción de la zona afectada, y el 20 de octubre de ese mismo año los parlamentarios determinaron exonerar del derecho del catastro (contribución que había comenzado a regir desde el 1 de enero de 1835) a las provincias de Talca, Maule y Concepción. Con todo, el ministro Diego Portales fue enfático en señalar que, a pesar de las prerrogativas y de los socorros materiales y económicos, los vestigios de la desastrosa calamidad se mantendrían visibles durante un largo periodo.