«El último [terremoto] arruinó enteramente la Concepción, no quedando en ella edificio alguno, que pudiese servir a su dueño: impelió el mar contra ella, que la bañó enteramente por tres veces, y sacando cuanto precioso tenía, la dejó una de las pobres poblaciones del reino» (Gómez de Vidaurre, Felipe. Historia geográfica, natural y civil del reino de Chile).

«El martes 25 de mayo de 1751 se desencadenó un nuevo y violento terremoto que afectó seriamente a las poblaciones comprendidas entre Santiago y Concepción. Dicho seísmo, que se experimentó a la una y media de la mañana y alcanzó una duración aproximada de seis minutos, puso en la mayor consternación a todos los habitantes de las regiones indicadas» (Carta de Domingo Ortiz de Rozas al virrey del Perú. 28 de mayo de 1751).

En la capital por ejemplo, si bien aquel sacudimiento no alcanzó la misma intensidad que en ocasiones anteriores (1647 y 1730), su larga duración y la hora en que ocurrió bastaron para sembrar el pánico entre los habitantes, quienes, previniendo una desgracia mayor, y tras escuchar el extraordinario ruido que originó el desplome de la torre de la iglesia Catedral, (Pérez García, José. Historia de Chile), salieron huyendo de sus casas y prontamente se instalaron “a vivir debajo de un toldo, o pabellón en la plaza, cañada, y demás parajes que su extensión les permite la seguridad de verse libres de las ruinas” (Carta del virrey del Perú que remite copia de la carta del presidente de Chile. Lima, 15 de julio de 1751).

A pesar del justificado terror que este movimiento telúrico imprimió entre los vecinos de Santiago, se debe decir que los estragos informados en la capital fueron mínimos y solo de tipo material: “pues los templos no han caído, solo se han maltratado, y las casas, las antiguas, se han lastimado” (Carta de Margarita Josefa de Recabarren a su hermano Joseph. Santiago, 7 de junio de 1751). Sin embargo, en las ciudades del sur, sobre todo en Penco donde la destrucción fue total, hizo recordar las proféticas palabras del gobernador Gabriel Cano y Aponte quien, tras el desastre de 1730, concluyó que la reconstrucción de esta última población “no es posible que vean los nacidos”. (Carta de Gabriel Cano y Aponte al virrey del Perú. 20 de octubre de 1730).

Precisamente en esta última urbanización, a la misma hora y con la misma duración, “se conocieron tres repeticiones más fuertes” (Tosca narración de lo acaecido en la ciudad de la Concepción de Chile el 24 de mayo de 1751). Algunos testigos concuerdan en señalar que, en las dos noches precedentes, se sintieron pequeños remezones que llenaron de sobresalto a sus moradores, quienes, trayendo a la memoria la catástrofe de 1730, se mantuvieron en vigilia dispuestos a abandonar sus habitaciones a la primera señal de peligro.

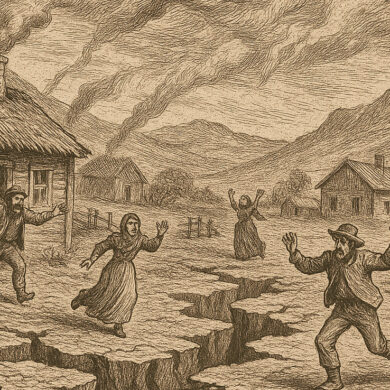

Por lo tanto, cuando sintieron que el movimiento del día 25 “arreció con tanta extraña violencia” («Relación de lo que sucedió en la ciudad de la Concepción de Chile con el temblor e invasión del mar», en Davin, Diego (comp.). Cartas edificantes y curiosas escritas de las misiones extranjeras por algunos misioneros de la Compañía de Jesús), se arrojaron de sus camas y salieron corriendo sin más guía que su propio miedo. Mientras lo hacían en medio de la oscuridad reinante, comenzaron a escuchar el desplome de templos y edificios, dificultando a muchos la huida. De esta manera, las réplicas, la desesperación y el caos condujeron a los penquistas a pensar que no llegarían a vivir la mañana siguiente, idea que se masificó cuando se comenzó a especular sobre la posible salida del mar. Lo cierto es que, a la media hora del seísmo, se cumplieron los peores pronósticos:

«El mar se ausentó precipitadamente de sus riberas dejando toda su bahía (que es de tres leguas) en seco, pero como a los siete minutos volvió con grandísima fuerza encrespando ola sobre ola con tanta altura que excediendo sus límites supuró y coronó toda la ciudad entera con más violencia que la carrera de un caballo; retiróse con gran fuerza y llevándose tras de sí todas las paredes aún no caídas y muebles de todas las casas, quedó esta ciudad como la plaza más escueta, retiróse otras veces en la forma dicha y volvía con más fuerza segunda y tercera vez a inundar la ciudad aún más la tercera vez que las antecedentes». (Tosca narración de lo acaecido en la ciudad de la Concepción de Chile el 24 de mayo de 1751).

El deplorable estado en el que quedó la desgraciada ciudad luego de este tsunami solo puede explicarse diciendo que todo se derrumbó, ya que como advierte una anónima relación: “mirada de extremo a extremo, no ha quedado en ella casa, que pueda, sin gran recelo habitarse” (Relación de lo que sucedió en la ciudad de la Concepción de Chile con el temblor e invasión del mar”, en Davin, Diego (comp.). Cartas edificantes y curiosas escritas de las misiones extranjeras por algunos misioneros de la Compañía de Jesús). Esta última apreciación es completamente justificada ya que, según el catastro levantado por los oficiales reales, unas 300 habitaciones resultaron destruidas, no habiendo quedado ninguna vivienda servible según nuestro legal saber. Por lo mismo, el abate Molina, en sus “Elegías a la ruina de Concepción”, concluyó que: “todo lo que para el ornato había encontrado una época espléndida, lo rompió el terremoto o lo pudre el lodo”. (Molina, Juan Ignacio. Elegías a la ruina de Concepción).

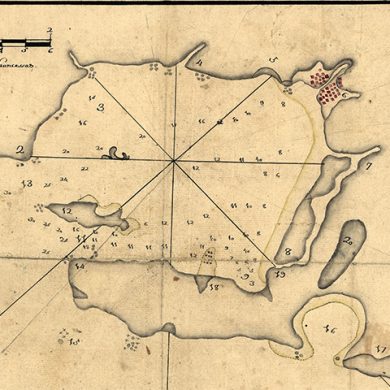

Aquella catástrofe se extendió a las villas de Talca, Chillán y Curicó. También corrieron la misma “funesta suerte” la población de Los Ángeles, la plaza de Valdivia y el puerto de Chiloé, (Informe del Presidente de Chile al rey. Santiago, 9 de junio de 1751). Además, en esta ocasión, tanto el presidio español como la nueva población instalada en la isla de Juan Fernández se vieron seriamente afectados con la llegada del tsunami. A este respecto, tenemos que decir que el avance del mar, además de arrasar con la totalidad de las construcciones de esta última población –salvo “dos o tres ranchos que quedaron en paraje muy elevado”, (Carta de Domingo Ortiz de Rozas al virrey del Perú. Santiago, 26 de mayo de 1751) – causó la muerte del gobernador, su mujer y de otras treinta y cinco personas, el equivalente al 20% de su población en aquel entonces.

Puede llamar la atención que haya sido en la población de Juan Fernández donde se registró el mayor número de muertos, y no en Concepción, donde solo se contabilizaron 25 personas fallecidas. Este hecho se explica porque los penquistas, al igual que todos los habitantes de las ciudades chilenas continentales, al más mínimo movimiento de la tierra huían sin dilación para alcanzar las cumbres de los cerros o las alturas más cercanas. Por lo tanto, y de acuerdo a aquel modus operandi, el número de víctimas mortales no fue más elevado en esta última ciudad; sin embargo, los numerosos sobrevivientes quedaron, una vez más, “reducidos a habitar en los montes bajo el resguardo de algunos toldos o pabellones”, (Testimonio de la Real Hacienda. Santiago, 4 de julio de 1751), y viéndose en la necesidad de remover el barro para conseguir algún tipo de alimento y así sortear de la mejor manera posible los negativos efectos de aquella coyuntura sísmica.